Columnista:

Rafael Medellín Pernett

La fuerte brisa de enero fue a instalarse sobre su cara, como un huracán en miniatura, que junto a su conciencia intranquila lo sacaron abruptamente de un ligero y aterrador suceso onírico. Su existencia había tomado un pesado tono de inquietud durante los últimos 30 años y, la muerte, lo castigaba aplazando su visita debido a pormenores diminutos, entre ellos, la visita a un viejo papa.

Vivir se le volvió un martirio, y cada día rezaba con más ahínco por un final eterno. El exilio lo tomó en una casucha de palma, levantada en el centro de un desierto infinito, donde la noche no caía y el día no perdonaba. Rodeado solo por la aridez de sus pensamientos, su tiempo lo empleaba para desear un castigo que nunca llegaría. El poco correo que recibía, caía del pico de una paloma blanca, portadora de mensajes cortos y tajantes.

Cuando se acostaba, en la hamaca tejida con lana de colores psicodélicos, una mano invisible le impedía el descanso, estremeciendo el artefacto cual terremoto de grandes magnitudes. Cuando comía, el plato decidía contundentemente desafiar a la gravedad en un duelo sin ganadores, porque siempre terminaba regado en el piso. Había intentado quitarse la vida con determinación, pero una voz sin nombre lo traía de regreso. Escuchaba el susurro de llantos y reproches de personas sin presencia. Entendió que el castigo que esperaba ya lo estaba recibiendo.

De niño tuvo una infancia con un padre abusivo y una madre abusada. Presenció las horrorosas virtudes del matrimonio, y desentendió el propósito del mismo. Aunque se casó, y tuvo hijos. La oportunidad de enlistarse en el Ejército se le presentó como a muchos, con el servicio militar obligatorio que pagaban los pobres a cambio de ser ciudadanos de primera clase. Seguir órdenes al pie de la letra le sirvió para hacer carrera y dominar la estricta jerarquía de la institución. Ascendió y se graduó. Defendió los intereses de la República como se esperaba de él. Puso por encima de todo y, de todos, el belicoso invento que llamamos patria.

Dormitando, el general recordaba cómo se cometieron los peores crímenes en su nombre. Gracias a él, cientos de personas tuvieron la valiosa misión de venir al mundo a desaparecer mágicamente y a recibir el inevitable paso del tiempo en una fosa común a las afueras de la capital.

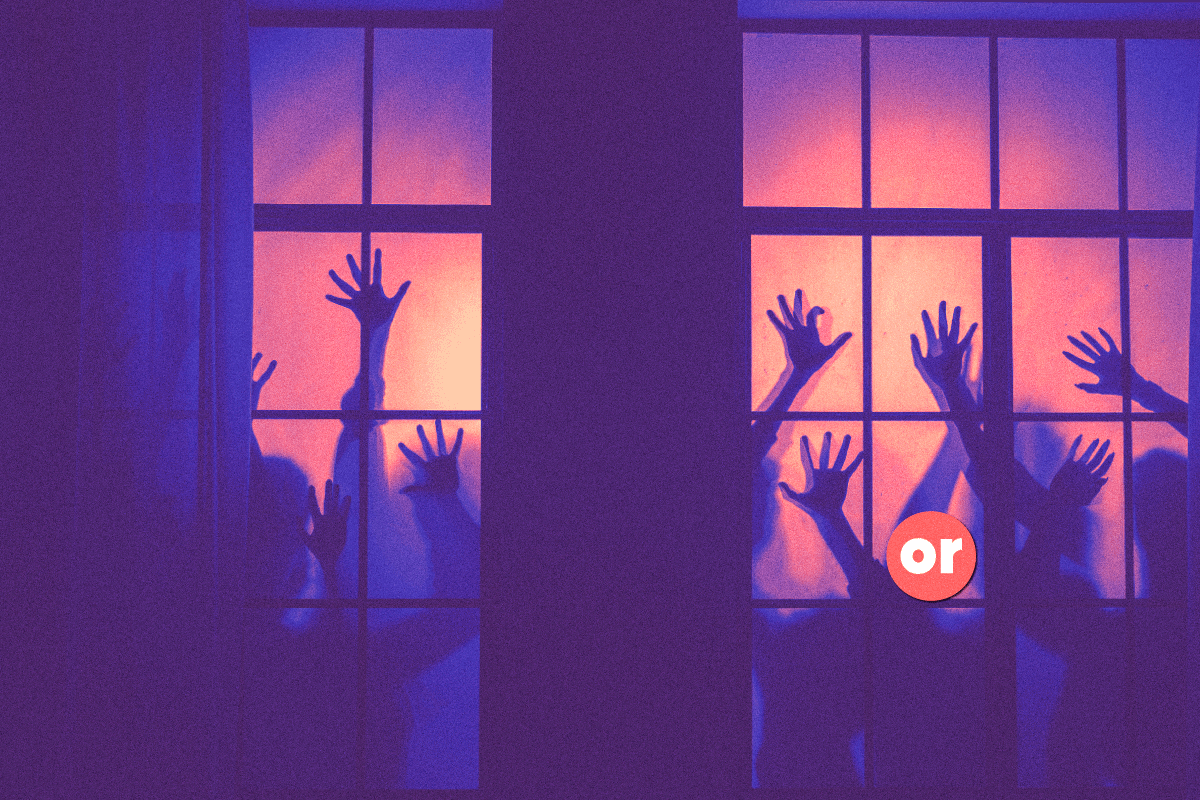

Por su culpa, familias enteras habían conocido de cerca la temible sensación de desasosiego; la recibían en sus casas como ese huésped lejano que nadie espera, y al que nadie tiene el valor de decirle que se vaya. La represión fue su invento, y la usó con la mano larga, que llegaba más allá de donde se podía ver, para aplacar las insatisfacciones.

Ya en la vejez, donde las reflexiones se vuelven más severas, la arrogancia seguía siendo su bandera tricolor, porque para un militar retirado no existe el arrepentimiento, el pasado no se corrige. En la choza de palma, sus muertos lo veían de cerca, esperando una explicación. Frustraban cualquier intento del general por tener 5 minutos de esparcimiento. Le preguntaban si ya tenía una respuesta, y se sentaban en el parapeto de la mesa a compartir la hora del almuerzo con él.

Absortos, los muertos lo veían comer con aparente tranquilidad, mientras penaban en lo que podía ser por igual el limbo o una ranchería en La Guajira. Él se había acostumbrado a sus presencias; al principio le costaba, sobre todo por las heridas que tenían, y las mutilaciones. A veces el olor era insoportable. El coro de fantasmas lo acompañaba en cada paso que daba y, la tregua, no estaba en consideración. El discurso del general se reducía a una frase escueta de color gris, que desataba la cólera de las tristes almas: ¡Así son las cosas en este país!