Columnista:

Juan Alejandro Echeverri

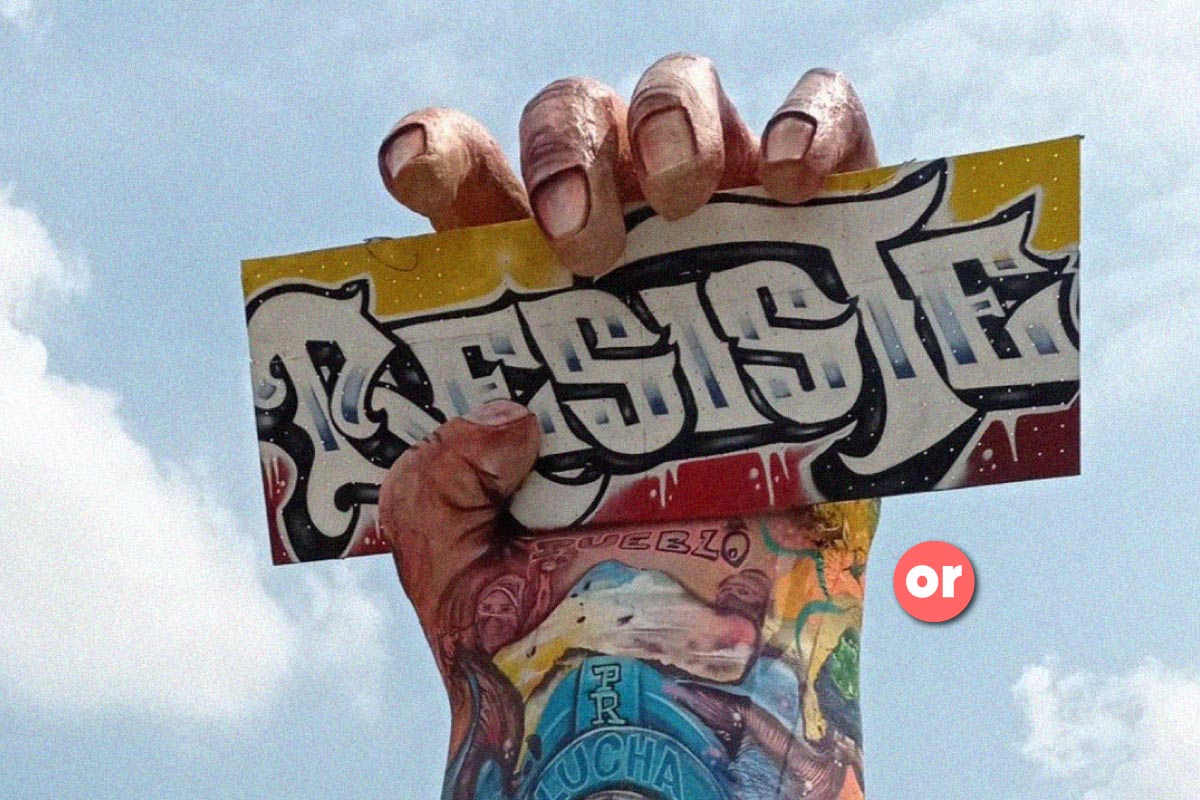

Cali tiene carácter. Irreverencia en la pista de baile y en la calle. «La capital de la resistencia» «no copea» de semáforos, toques de queda, «gente de bien», ni policías disfrazados de uniforme azul. Cali es la sucursal de la digna putería. Epicentro de la insurrección que no pide permiso para cambiar la historia.

Calicalentura fue sede de la segunda Asamblea Nacional Popular. Más de tres mil personas, la mayoría de ellas jóvenes, congregadas en la porfiada Universidad del Valle. Los buses de algunas delegaciones fueron retenidos y requisados hasta ocho veces por la Policía; algunos en lugares oscuros y sin señal telefónica. Hubo quienes tardaron más de 20 horas en llegar y otros que tuvieron que hacerlo caminando.

Las conclusiones y los efectos de la asamblea son ambivalentes, agridulces. Congregar tantos fuegos aviva la llama de un incendio nacional apagado a sangre y plomo. Demuestra que no somos suficientes, pero que no somos pocos, sino muchos muy distintos.

El camino hacia al consenso sigue siendo, a veces, innecesariamente espinoso, lejano. A las fricciones y disputas por el poder de decisión, se le siguen llamando «debates ideológicos». El ego teórico-revolucionario, y la veneración a los protocolos, nos hacen olvidar que ser estratégicos consiste en ser pragmáticos cuando la situación así lo exige. El tiempo se esfuma mientas tratamos de encontrarnos en el discurso, y nos quedamos sin oportunidad de intentar encontrarnos en el hacer. En hacer los sueños como lo hacen día tras día tantos y tantas en los países que componen este país.

Tal vez sea momento de depurar el listado genérico de demandas aplazadas e incumplidas por la clase gobernante (educación y salud pública y de calidad, apoyo al agro, salvaguarda de los derechos humanos…), resumirla en unas banderas más simples, pero igual de profundas: acabar con el fuero militar, desmontar el Esmad, eliminar las pensiones vitalicias de los presidentes, entre otras cosas, que se escuchan en las asambleas populares que se hacen en Cali.

El paro no era de un grupo político ni del Comité Sindical del Paro, es de la gente. Nadie esperaba que pasara, nadie entendió lo estaba pasando. El «Comité del Paro» pecó de terco, previsible, y utilitarista. No entendió a tiempo que los jóvenes en las calles pedían cambios en las formas de gobernar el Estado, y cambios en las formas de orientar el descontento social. Cuando había que exigir –al menos, una reforma a la Policía–, el «Comité» decidió «negociar». Por enésima vez cayó en la trampa del cínico Gobierno, y perdimos las calles, el único hecho capaz de hacer tambalear el estado de cosas políticas, económicas y sociales; y que saca la peor faceta de la doctrina de gobierno.

El inventario de razones que justifican el paro sigue vigente, sigue siendo extenso. El paro no para, el paro se organiza, era ese uno de los lemas de la Asamblea Nacional Popular de Cali. «El paro no para, cambiaron las dinámicas», dijeron en mayo los pueblos del Consejo Regional Indígena del Cauca.

Voluntad y peticiones de diálogo hubo. Pero dialogar con un embustero armado resulta imposible y peligroso. El 28 de mayo en la noche, Iván Duque visitó Ciudad Jardín, la zona opulenta de Cali que baleó a la minga indígena y a los manifestantes esa tarde a las afueras de la Universidad del Valle. Después de que se fuera el «presidente», policías y civiles abalearon el punto de concentración de Meléndez, ubicado a un par de kilómetros de la godarria caleña. Murieron dos personas y 20 quedaron heridas.

Los bloqueos en el país terminaron, las movilizaciones perdieron músculo, y del paro –y sus múltiples motivaciones– ya no se habla en los comedores. De ahora en adelante, pensamos algunos, las fuerzas deben concentrarse en materializar la idea de ser poder; sobre todo prepararnos para serlo. Reparar en los vicios que nos hacen parecernos a la casta de Sarmiento Angulo. Cualificar la protesta con propuestas. Que si se derogan los tratados de libre comercio, se le explique –y demuestre– a la gente cómo podemos ser un país viable y bien alimentado, a pesar de estar quebrados y endeudados; a pesar de tener una economía primaria y feudal.

Sonará cándido, muy light, pero todos queremos lo mismo. Nos equivocamos queriendo llegar primeros y que nadie lo haga antes que nosotros. Todos caminamos distinto. No vamos a avanzar si se nos obliga –o intentamos– caminar al ritmo de Bogotá, «la capital». Cali fue atrevida. Nos mostró la urgencia de profundizar la descentralización del Estado; el pensamiento y las maneras de proceder.

Cali no quiere retroceder. A pesar de los 44 manifestantes asesinados en más 3 meses de paro, las amenazas, los allanamientos, los desaparecidos –que luego aparecen descuartizados–, el despliegue militar, el miedo a denunciar, el temor a las camionetas blancas, y las campañas de terrorismo mediático, se siente que la ola de cambio en la ciudad es imparable.

La ciudad todavía tiene los nervios tensados. Está partida, está en disputa. De un lado adoran estatuas de invasores genocidas hechas en cartón, del otro intentan devolverle valor a la vida y capitalizar las ganancias simbólicas, espaciales y políticas que dejó la resistencia.

El peligro en la capital del Valle todavía flota como un rumor de mirada en mirada. Un arma vale menos que un computador en el mercado negro. De sur a norte se transpira un sopor de incertidumbre y desconfianza. Las bandas y oficinas se reacomodan y aprovechan que el consumo de sustancias psicoactivas continúa al alza. El alcalde cada vez manda menos, le habla a quienes no le escuchan.

El Gobierno local, departamental y nacional sigue institucionalizando la violencia. Acallando el hambre con violencia retórica, judicial y policiva. Cali hace lo que puede –lo que sabe– para que el paro no pare hasta que el país no cambie: enaltece su diversidad y saca provecho de ella, hace de las paredes un medio de comunicación, habita la calle y defiende los CAI transformados en bibliotecas comunitarias, palabreadera en las asambleas, no deja apagar las ollas comunitarias y exige justicia por sus asesinados.

Hace un par de meses alguien me dijo que los tiempos de los que sufren la miseria y la pobreza no son los mismos tiempos del paro. «La juventud colombiana pasa de ciclos de enorme alegría a gran decepción y eso condiciona su forma de ser», dijo la cronista Alma Guillermoprieto después de visitar y escribir sobre Colombia. Estamos a tiempo de extender ese periodo de esperanza creadora. Si permitimos que se nos esfumen tres meses históricos como si no hubiese pasado nada, la conclusión seria que, a veces, nosotros tenemos la culpa.