Columnista:

Brandon Angulo Grueso

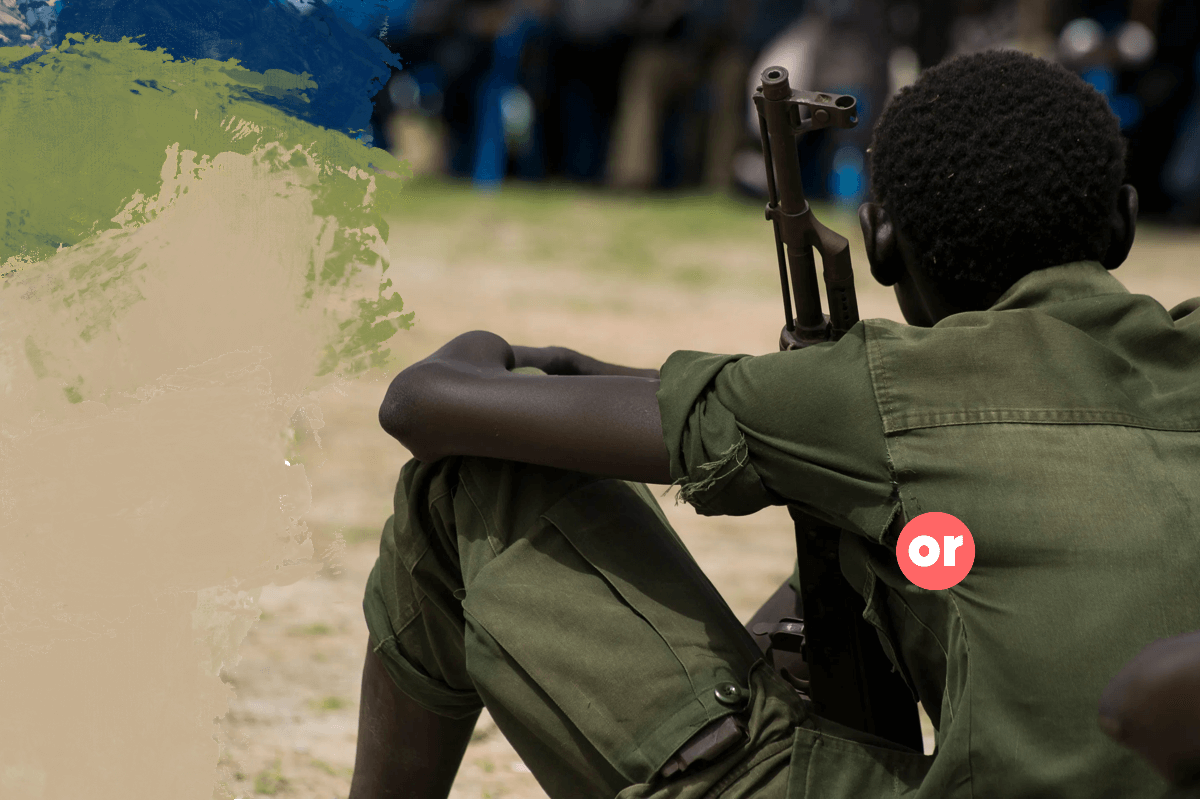

Con todos los hechos políticos y sociales por los que actualmente transita Latinoamérica, y en caso particular Colombia, donde los asesinatos a quienes levantan la voz en reclamo a los derechos se ha vuelto pan de cada día; donde la corrupción ya es un acto tan naturalizado que pierde atención; donde la gente ha perdido la fe y las esperanzas al cambio; donde la diversidad sigue siendo para algunos un tabú que debe seguir siendo reprimido por el dogma; la Colombia inclemente, desdichada, violenta e hija de puta. He recordado un episodio vivido en la puerta de mi juventud, cuando con un grupo de educadores nos dimos a la tarea, yo en calidad de aprendiz, de ensañarles a leer y escribir a niños y adolescentes de algunas veredas de la zona rural de Buenaventura. En una cancha improvisada por los habitantes del pueblo en un pequeño valle, nos encontramos con un grupo de niños entre los 8 y los 17 años, llevaban uniforme militar. En ese momento, yo tenía 15.

Saludamos de manera cordial al acercarnos, y solo unos cuantos respondieron preguntando qué queríamos, por lo que contestamos que nuestro interés era conocerlos, saber cómo se llamaban, cuántos años tenían y consultarles si estaban interesados en aprender a escribir. Las respuestas fueron que no eran de por allí, estaban de paso y no les interesaba aprender a escribir nada, y que además no podían. Yo, que presté poca atención a las respuestas de quien lideraba la conversación, el más grande de los niños, me fui acercando a los más pequeños que jugaban alejados de donde estábamos, intentando así romper el hielo. Escuché la voz del niño líder, a quien apodaban ‘Tato’, gritándome desde lejos, que no me acercara, porque nosotros no estábamos acostumbrados a jugar con ese tipo de balones. Yo, que había jugado con balones viejos, rotos, rellenos de trapos y sucios, poca atención presté a la advertencia y comencé a correr para atrapar el balón.

Frío, sudor helado, temblor y tristeza recorrieron mi cuerpo en cuestión de segundos, como si un rayo me atravesara. Me detuve ipso facto, incapaz de moverme un centímetro, a lo lejos escuchando las risas burlonas de algunos de los niños. Lo que en un principio de lejos se apreciaba como un balón sucio y descosido y que por ayuda de mi miopía no logré detallar bien; resultó ser una cabeza humana, de un hombre de unos 37 años, negro, con una cicatriz en su cara. Bajo el asombro y el miedo, y aun escuchando la risa y a solo un par de los niños, busqué desesperado el cuerpo al que esa cabeza pertenecía. Con dificultad pude reconocer un cuerpo en uno de los extremos de la cancha. Caminé algunos pasos, eran evidentes los impactos de balas, muchos, no los conté, no reconocí al hombre.

Temblando me acerqué al mayor de los niños, quien ahora cargaba un fusil, o tal vez no vi que lo tenía cuando llegué, le pregunté por las razones por las que habían decidido matar y jugar con la cabeza de aquel hombre. La respuesta de ‘Tato’ llegó después de un suspiro: «porque fue una orden» —me dijo— «al parecer se lo merecía», continuó. Quien dio la orden les dijo, además, que debían jugar con su cabeza; de lo contrario, los golpearían, que así se hacían más hombres.

Mis compañeros, que apenas comenzaban a comprender el cambio en la conversación, se percataron de lo demás, de la cabeza, del cuerpo, de la sangre. Pude ver en sus rostros el terror. Luego de un par de minutos sin hablar, de la mirada desafiante entre ‘Tato’ y yo, uno de los encargados del equipo ordenó: ¡Nos vamos ya de aquí!

Por alguna razón que desconozco, no nos fuimos de la vereda, continuamos enseñándole a los niños a leer y escribir, sin interrumpir la planeación. No volví a ver aquellos niños por varios días. Pero el episodio rondaba por mi cabeza a todas horas. Un par de semanas después tuve que ir a buscar al casero que nos hospedaba. La casa del viejo estaba a un par de kilómetros de donde nos encontrábamos nosotros. Mientras caminaba por el borde de la pequeña vía, que llevaba hasta la casa del viejo, vi al grupo de niños de nuevo en marcha hacia algún otro pueblo. Me acerqué a ellos buscando a ‘Tato’ y me paré justo a su lado, los saludé y sin preguntar ni decir nada sobre el decapitado indagué sobre sus nombres, edades y demás. En un principio se mostraron muy serios, pero luego parecieron relajarse.

En lo que logramos hablar me contaron que llevaban muy poco tiempo en las filas, que pertenecían a la guerrilla de las Farc- EP y que se dirigían al lugar donde estaban el resto de sus compañeros, junto con su comandante. El menor de ellos tenía 7 años, ‘Tato’ tenía 17 al igual que ‘Yayo’, uno de los que más se burló de mi reacción al ver al decapitado. Me contaron también que ya habían perdido el miedo o el asco, «en la selva no hay tiempo para eso», expresaba ‘Yayo’, les tocaba volverse «hombrecitos», decía, o si no, «los hijueputas del Ejército los mataban más rápido», porque los más débiles, que eran los que más pronto se morían, se quedaban siempre atrás en las filas o se llenaban de miedo en los enfrentamientos.

Habían llegado ahí porque eran pobres «y los pobres o se mueren o buscan la manera de sobrevivir», afirmaba ‘Yayo’. A este se lo llevaron un día en que hacía una encomienda en el pueblo en el que vivía, porque esa era su manera de ganarse el pan, haciendo mandados. No había pisado un colegio, era hijo único cuyo padre se murió por una enfermedad y cuya madre era una de las putas del pueblo, porque de esa manera pagaban el cuarto en el que dormían; la venta de papas y cebollas ya no generaba lo suficiente ni siquiera para comer.

‘Tato’, por su parte, señaló a uno de los niños; ‘Tatín’, su hermano, el de los 7 años, mientras comenzaba a contarme que sus padres los habían entregado a las Farc a la brava, porque no tenían con qué pagar vacunas por una finca que ya no producía nada, ni vacas tenía, y debían pagar la deuda o morirse. Porque con irse a otra parte no bastaba, tenían que pagar. Me dijo que varias veces acompañó a sus papás a denunciar las constantes extorsiones ante la Policía, y que nunca recibieron una respuesta, que ni siquiera se dieron una pasada por la finca, a ver lo que pasaba. «Esos hijueputas también recibían parte de lo que le quitaban a uno», manifestaba Tato, y que por eso les tenía tanta rabia, ya que por su culpa estaban allá, «por eso no me duele que se mueran».

‘Tato’, también me contó que él mismo había recibido tres balas; una en el brazo, y me mostró la herida; otra en el abdomen, me la mostró también; y que tenía otra en la cadera que no habían logrado sacar. Además, con su historia me compartió, que nunca comió tanto como la primera vez que lo hizo en la selva, aun cuando solo comían arroz, con plátanos y huevos. Que antes de ese primer día en la guerrilla llevaba más o menos un mes sin comer arroz bien. Que varias veces se habían acostado con hambre y al día siguiente no les quedaba más que llorar, porque sentían que no aguantaban más, hasta que sus padres de alguna manera, conseguían una hojaldra, una arepa o alguna cosa y la repartían entre los cuatro.

‘Tato’ enfatizó en que aún le causaba dolor ver muertos, que casi a ninguno de los que estaban ahí les gustaba ver gente morir, que solo intentaban sobrevivir, solo en los enfrentamientos la rabia les llenaba el corazón y se dejaban llevar, a veces con el rencor que les causaba recordar que esas armas les habían sido entregadas a contra voluntad y que quienes debían haberlo evitado, quienes debían haberlos protegido, les dieron la espalda y como si no fuera suficiente, ahora también debían ocultarse de la muerte. Me contaron que ya habían enterrado, apenas un mes atrás, a 5 de los niños que estaban con ellos, dos de la edad de ‘Tatín’, uno de 17, y dos de 13 años. Que solo sabían de la familia de uno de ellos, pero que cuando fueron al pueblo en el que vivían a contarles a sus familiares que habían muerto, les dijeron que ellos estaban muertos también; al padre, lo habían matado por no querer entregarle sus tierras al ELN, y la madre, había quedado en la mitad de un enfrentamiento entre esa guerrilla y el Ejército Nacional. «En estas situaciones muchas veces es mejor morirse», dijo ‘Tato’, «pero le tengo miedo a morir», finalizó.

Antes de despedirme del grupo, ‘Tato’ me dijo que me olvidara de que lo había visto; del muerto, y en lo posible, de sus historias, que era bueno hablar con alguien, pero no lo era conocer personas en esas condiciones. «Uno tiene que aprender a vivir escondido acá; sin encariñarse con nadie», «andá y enseñáles a esos niños, pa’ que aprendan a leer, pa’ que logren estudiar y no tengan que llegar hasta acá», «esto acá es una mierda», dijo para cerrar.

Aunque esto lo haya vivido hace años; casi una década, esta historia no termina. Hoy podría ser contada con otros nombres, con otras edades. Muchos niños y adolescentes continúan siendo empujados al abismo por esta sociedad inhumana y perversa, que se empeña en continuar con las matanzas, que se esfuerza en esconder las artimañas de la guerra, que se nutre del que sufre, que toda calla, todo niega.

Ojalá ‘Yayo’, ‘Tato’, ‘Tatín’ y los demás estén por ahí viviendo; solo la tierra sabe si por la selva siguen escondidos; si están enterrados en ella; si se sometieron al acuerdo de paz; si gozan de buena salud; si lograron escapar y consiguieron estudiar; si pasan hambre o dolor. Y si por el contrario murieron, espero descansen en paz.