Columnista:

Fredy Chaverra

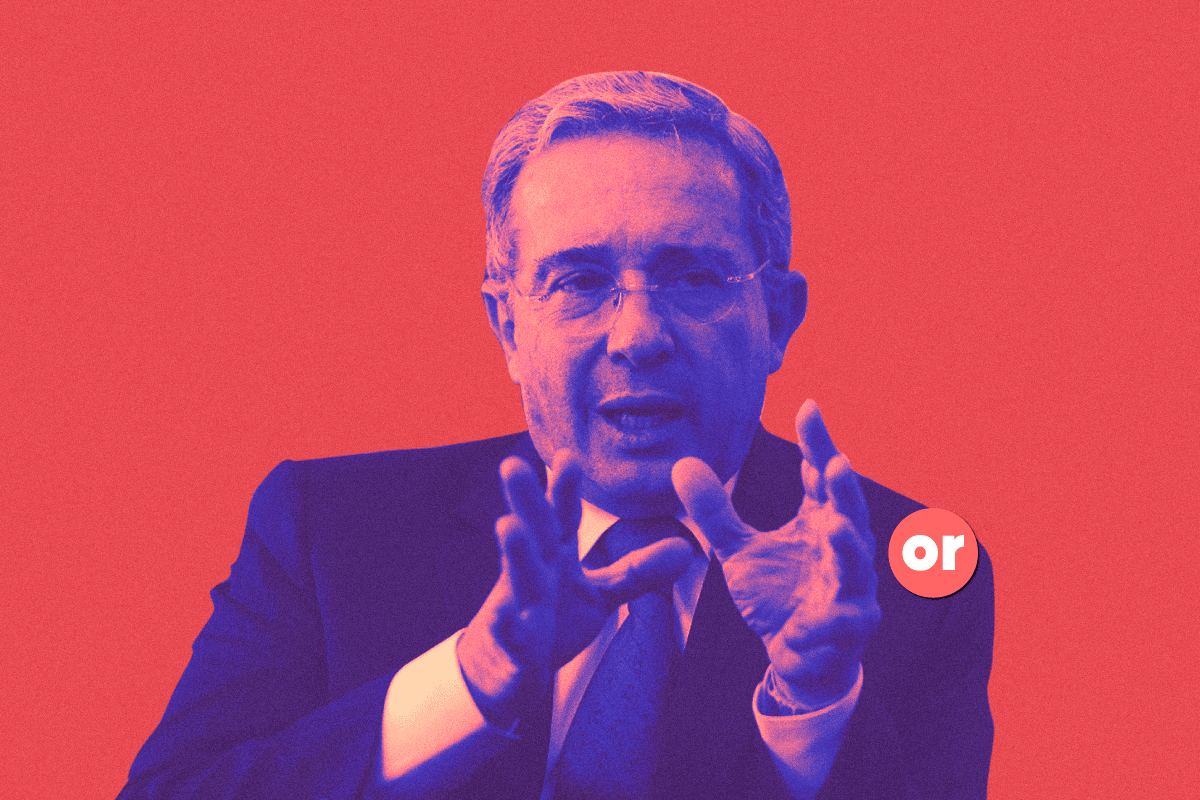

El segundo encuentro entre Uribe y Petro generó amplia discusión, no por asumirse como un intercambio de posiciones tras la movilización de los sectores críticos al Gobierno, sino por el tono de «oposición constructiva» que viene promoviendo un ala moderada al interior del Centro Democrático, bastante alejada de aquella oposición destructiva que emplearon como método de acción política durante el Gobierno Santos. Cuando el uribismo, inspirado en las clásicas estrategias laureanistas, se empeñó en hacer invivible la república, construyendo una versión alternativa de la realidad y descargando una virulencia cotidiana contra Santos y el proceso de paz.

Fueron años de una oposición salvaje, feroz y cerrada. Cuando el uribismo tenía la fortaleza suficiente para movilizar las calles, recoger millones de firmas, promover referendos, incrustar el castrochavismo en el imaginario de medio país y arrasar en casi todas las elecciones nacionales.

El catalizar de esa oposición se vivió con el plebiscito, ese acontecimiento trágico que le permitió al Centro Democrático reconfigurar emocionalmente a la derecha y cosechar una angustia social construida en torno a un proceso de paz con serias fallas de comunicación.

El 2 de octubre de 2016 ganó el ‘No’ y también Uribe concluyó que solo bastaría con profundizar la narrativa anti-Santos y anti-Farc para ascender nuevamente al poder en 2018.

De ahí que muchos se sorprendan y desconfíen del reciente tono que ha adoptado con Petro. Hasta ven con sospecha su invitación a no «estigmatizar al presidente» o tildarlo de «neocomunista» (cuando fue él quien acuñó semejante adefesio conceptual). No les cuadra que el artífice de realidades alternativas, haga tránsito hacia una derecha republicana y se mueva en los márgenes de la cordialidad y el respeto.

Pues bien, creo que ese comportamiento —sin mirarlo con sospecha— se podría explicar bajo dos motivos. Primero, Santos fue una creación de Uribe y en su «traición» se incubó una rencilla que nunca ha salido de la órbita de lo personal.

Desde el 2012 Uribe empezó a ver a Santos como el destructor de su legado y convirtió ese resentimiento profundamente personal en el principal leitmotiv de su movimiento personalista (en el cual funge como presidente eterno). Esa animadversión hacia el «traidor» fue reforzada por la derrota de Óscar Iván Zuluaga en la segunda vuelta de 2014 y en la conclusión del proceso de paz.

Todavía recuerdo que en los días más álgidos del plebiscito algunos uribistas radicales afirmaban que Santos —al que llamaban Farsantos— siempre había sido un guerrillero infiltrado.

Segundo, la posición del uribismo como fuerza política dista de la que alcanzó en los años del santismo. Ahora, el Centro Democrático es un partido desgastado (sin mayor capital de opinión), sin la fortaleza para articular al pleno de la derecha bajo un activo estratégico y con el lastre de cargar con el legado de Duque (el peor presidente desde que existen registros) y el desprestigio del mismo Uribe. Además, sin la guerrilla de las Farc en el escenario —ahora solo es un partido electoralmente marginal—, el uribismo se quedó sin discurso y sin la capacidad de presentarle a la sociedad colombiana si quiera un programa mínimamente coherente o cohesionador.

Petro no es ingenuo a esa realidad, pero entiende que su rol en la historia no consiste en liquidar políticamente a Uribe (como sí lo pensó Santos con el plebiscito); es decir, el presidente no se ve como un cazador empeñado en asfixiar un tigre herido y dejarlo sin ninguna salida. Solo hay que recordar que desde la campaña viene proponiendo que necesita hablar con los sectores de propietarios representados en el uribismo para avanzar en una verdadera reforma agraria. Así, el presidente obra con cierto pragmatismo y capacidad estratégica, pues bajo ninguna circunstancia podría ser asimilado como un traidor a la «causa uribista» o su legitimidad de origen se ha puesto en entredicho.

Ahora, viéndolo con sospecha, se podría creer que el uribismo solo está reconfigurando sus fuerzas y esperando el momento preciso para agitar las aguas de la indignación social, echar mano de las clásicas estrategias laureanistas y hacer invivible la república, aun así, lo sigo viendo como un tigre herido.