Columnista:

Fredy Chaverra

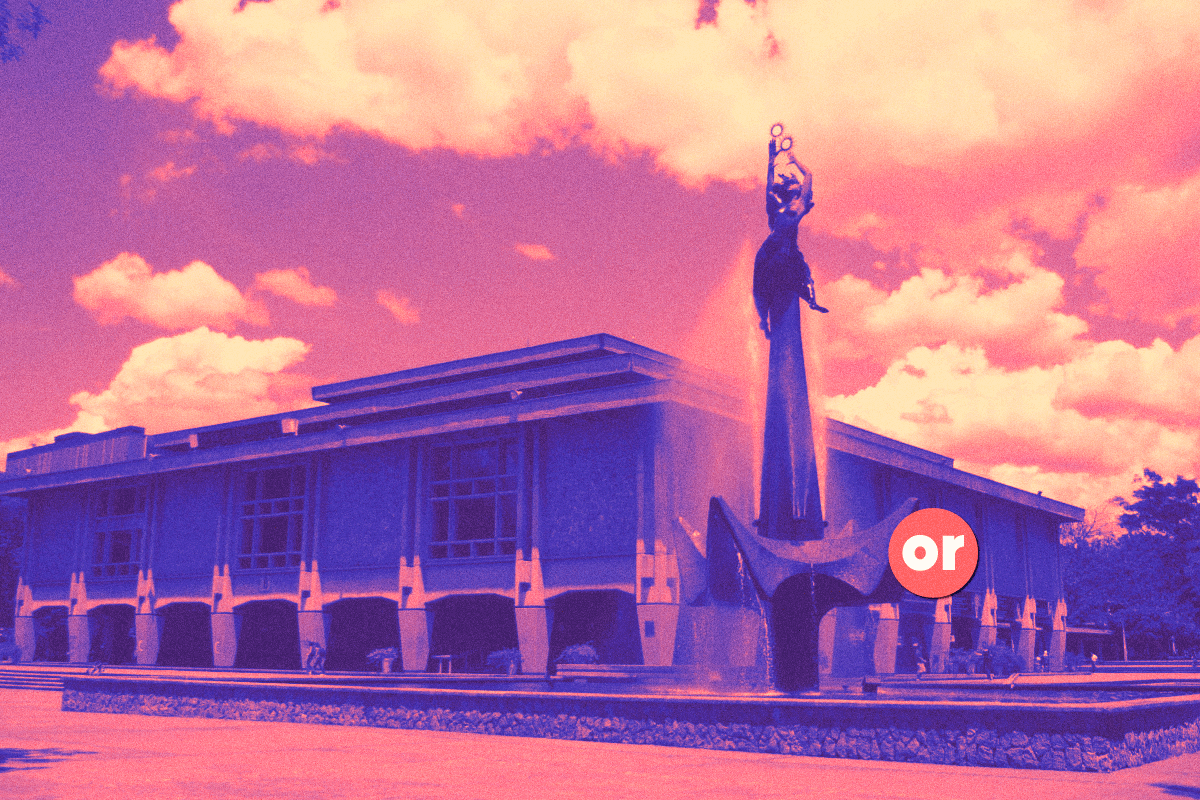

Estoy sentado a pocos metros del pasillo donde en la noche del miércoles 15 de febrero, siendo las 7:45 p. m., detonó un artefacto explosivo que despedazó la humanidad de dos jóvenes anónimos. Decidí escribir esta columna desde este lugar porque este pasillo, con sus murales coloridos e incitación a la rebeldía, fue testigo de la angustia de dos vidas que se consumieron en la irracionalidad de una violencia incendiaria.

Dos seres que, por breves instantes y tal vez sin proponérselo, se batieron a duelo con la muerte. Dos jóvenes que sobrevivieron, pero que no volverán a ser los mismos.

Ya la sangre fue limpiada. El lugar vuelve a ser transitado con normalidad y se escuchan pocos murmullos. Algunos cuestionan la insensatez de jugar con la vida de esa forma y, otros, se compadecen del destino de los jóvenes mutilados. A ellos les esperará toda una vida para adaptarse a su humanidad despedazada, si acaso para volver con angustia sobre sus pasos en la eternizada noche del miércoles 15 de febrero o cuestionar el ímpetu abrasador que los consumió en la violencia.

Pero al día siguiente, el jueves 16 de febrero, en el campus central de la Universidad, todo volvió a la normalidad.

Tras la detonación del explosivo los jóvenes fueron rápidamente auxiliados por personal médico especializado, se publicó una alerta roja, se evacuó el campus, los medios de comunicación locales y nacionales informaron sobre la presencia de explosivos y encapuchados al interior de la Universidad de Antioquia. La UdeA fue tendencia en Twitter, sobre las 10:45 p. m. se publicó un comunicado en el cual se reafirmó que en la Universidad «la vida es sagrada» y, siete horas después, a las 5:45 a. m. para ser exactos, se abrieron las puertas de la alma mater para retomar las actividades administrativas, académicas, investigativas, culturales y deportivas. La sangre fue limpiada y todo volvió a la normalidad.

Y esa normalidad fue interrogada por quienes cuestionaron la procedencia de los jóvenes (y que no eran de la universidad, me decían con insistencia la mañana del jueves 16 en la Plazoleta Barrientos), el «objetivo» de su acción violenta (teniendo garantizados los canales institucionales y políticos de expresión) o la fría normalización de las «tragedias» con explosivos improvisados en las instalaciones del campus. Se recordó un pasado y un presente trágico. Con nombres, rostros e historias en otros pasillos.

Ya no sorprende que cada tanto algún joven, sea o no sea integrante de la comunidad universitaria, termine muerto o despedazado en algún baño o corredor de un campus donde «la vida es sagrada». Ya no sorprende que el uso de explosivos siga consumiendo la vida de jóvenes asediados por la irracionalidad de una violencia incendiaria. Ya no sorprende ver a jóvenes llenos de vida batiéndose a duelo con la muerte. Ya no sorprende.

Solo me queda preguntar: ¿Cuándo será la próxima detonación de explosivos y cuántas vidas serán despedazadas? ¿Desde qué pasillo de un campus donde la vida es sagrada escribiré la continuación de esta columna?