Columnista:

Gustavo González Figueroa

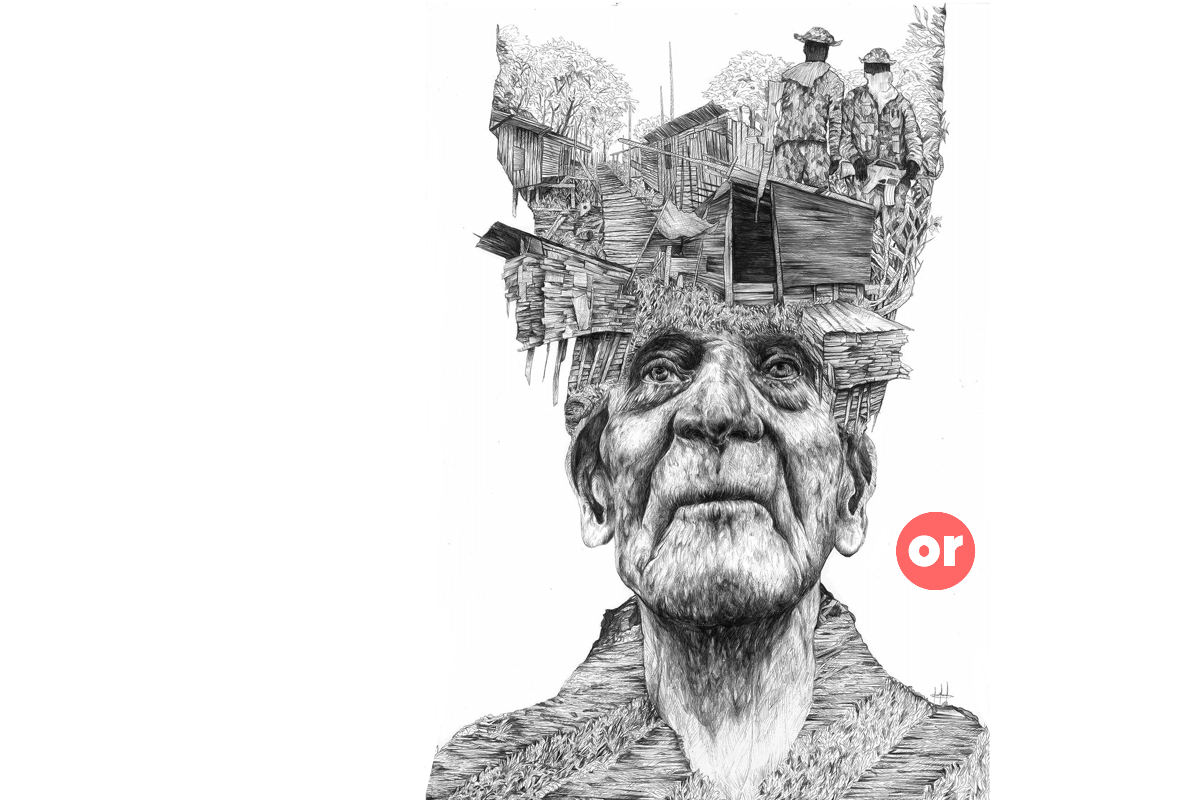

Hace unos días, el Tribunal de Paz de la Jurisdicción Especial para la Paz reveló que entre el 2002 y el 2008 alrededor de 6402 personas fueron asesinadas por las Fuerzas Militares para obtener beneficios en el marco de la mal llamada «Seguridad Democrática», nadie parece saber cómo este fenómeno pasó «desapercibido» frente a la vista de todos, funcionarios del ejecutivo y del Ejército no tienen idea (o eso dicen) de que uniformados de manera sistemática y selectiva ejecutaran (por si la palabra homicidio polariza) ciudadanos para inflar las cifras de «éxito» (como si la muerte fuera exitosa) en contra de la insurgencia.

Desde que leí el auto del Tribunal no he dejado de pensar en esas familias, 6402 hogares que llevan años intentando saber qué pasó con esa oferta laboral de su hijo, de su hermano, de su amado. No he dejado de pensar en aquellos que intentan justificar, por cualquier razón, la «paz» que se vivía durante ese período (supongo que a la pax romana) y la mejora en los indicadores de seguridad ciudadana a costa de vidas humanas de todas las partes: civiles, militares, guerrilleros, paramilitares; todos cuentan y todos duelen, no es que pude ser yo, o mis amigos, o mis familiares, es que ya fueron los amigos, familiares de otros, de nosotros. No he dejado de pensar en las responsabilidades: ¿quién pensó que tranzar muertes por días de descanso y ascensos era loable?, ¿quiénes firmaron, revisaron y aprobaron el acto administrativo que dio vida (o muerte) a esta fórmula donde no hubo seguridad ni democracia?, ¿quién dio la orden para ejecutar 6402 ciudadanos?

Parece que en Colombia la guerra se ha hecho costumbre; hemos pasado por tanto que un muerto, una masacre, una ejecución extrajudicial y una toma más solo pasa a ser parte de una estadística y se olvida luego de leer el próximo titular de prensa, nuestras fibras parecen inertes ante la barbarie. Cada vida que se ha perdido en los años de conflictividad armada, sean cincuenta años, sesenta, noventa, los que sean, cuenta, es alguien que no estará, un libro que no leeremos, una pintura que no nos deslumbrará, un sueño que se apaga.

Nuestras violencias parecen que pueden consumirnos, una y otra vez, en un eterno ciclo donde las fuerzas del «bien» y del «mal» no pueden distinguirse a la ligera, y donde los grises que permitirían la dualidad claro-oscuro se tiñen de rojo. Otrora «Los Pájaros», las autodefensas campesinas y las guerrillas liberales marcaron el derrotero de la violencia partidista entre los años 40 y 50, hijas de la represión del Estado, la exclusión, la desigualdad y la negativa a escuchar su apuesta de país, madres también de las FARC, el ELN, el EPL, y el M-19; grupos insurgentes que se derivaron de un acuerdo de paz fallido, de asesinatos a dirigentes que dejaron atrás la lucha armada y donde sus voces se silenciaron en un pacto grotesco entre las elites del país: ¿a quién heredara la guerra, hoy, su derrotero si el país político le da la espalda a quienes claman por una mejor nación? ¿«Los Pájaros» verán sus nietos en las Autodefensas Gaitanistas de Colombia? o, por el contrario, ¿serán los adeptos de alias ‘Guacho’ quienes logren el sueño de sus padres (las FARC, el ELN)?

Cada día que pasa nos acercamos más a que las respuestas a estas preguntas estallen en nuestras narices; el tiempo apremia cuando se trata de la vida. Debemos estar dispuestos a enfrentar responsabilidades históricas y reflexionar sobre las condiciones sociales, culturales, políticas y económicas que determinan nuestro tránsito hacia un periodo de paz o hacia un nuevo ciclo de violencia: ¿seremos la generación que terminará con la guerra? o, de manera contraria, ¿seremos la generación que vio cómo sonaban trompetas de guerra sin hacer nada? Incluso más importante: ¿seremos una generación con la suficiente madurez para, en medio de la diferencia, hacer y ceder por la vida, la paz y la dignidad?