Columnista:

Brayan Ramírez

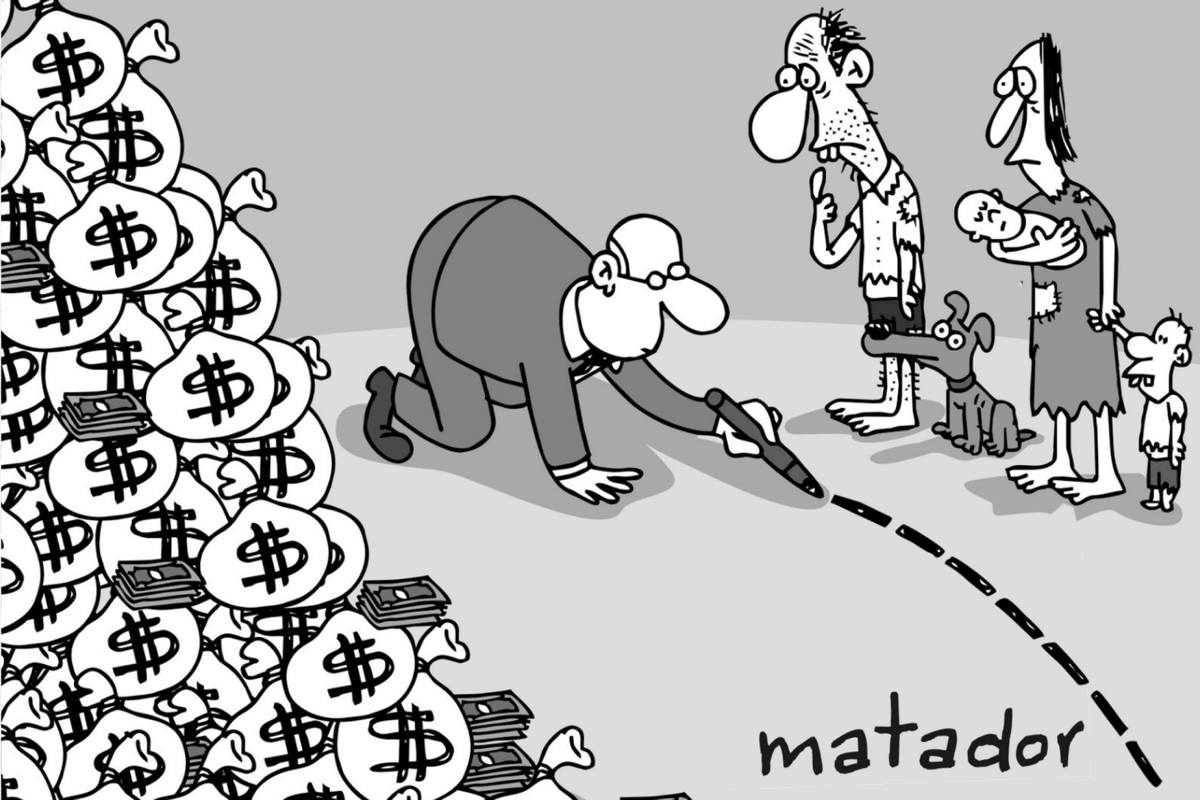

Más allá del discurso de la polarización y la demagogia de los partidos políticos en Colombia, hay una actitud y un proceder mucho más problemático que obedece a una enajenación y una fragmentación territorial marcada por una fuerte desigualdad social en varias zonas del país.

Esta distinción, se hace visible a partir de las las distintas relaciones de poder asimétricas en la que predomina la fuerza y la imposición política de un gobierno privado que obedece a distintas figuras tanto paramilitares, guerrilleras, estatales y transnacionales que se disputan el control de los distintos medios de producción y explotación de recursos en el territorio nacional y por supuesto desde el fenómeno del narcotráfico.

Ante esta situación, las poblaciones campesinas, afrodescendientes e indígenas, han sido las más afectadas en especial, porque han asumido a lo largo del tiempo un rol de orden colonial, en el que sus vidas han sido separadas de su relación con la participación política y se han configurado a partir de una relación de poder en la que predomina una apropiación violenta no sólo de sus territorios sino también de su cultura y su libertad.

Para el filósofo africano Achille Mbembe, este fenómeno se presenta cómo un lugar en el que un poder difuso, y no siempre exclusivamente estatal, inserta la «economía de la muerte» en sus relaciones de producción y poder: los dirigentes de facto ejercen su autoridad mediante el uso de la violencia, y se arrogan el derecho a decidir sobre la vida de los gobernados. Mbembe afirma que la característica propia de la etapa postcolonial reside en que, a diferencia de la época colonial, en la que la violencia era un medio exclusivamente para lograr la rentabilidad, esta se revela como un fin en sí mismo.

El problema fundamental radica en que hay un poder difuso en estos territorios que se manifiesta desde diversas figuras violentas que se sitúan fuera de la ley y que legitiman el desplazamiento forzado, el abandono y la exposición a la muerte de poblaciones enteras bajo la premisa de una seguridad democrática que alimenta ese discurso guerrerista y de odio de unos grupos con respecto a otros y que de igual manera, permea la capacidad crítica y la forma en que se percibe la violencia desde las grandes ciudades y los ciudadanos que desconocen el trasfondo del conflicto, haciendo creer a la ciudadanía que los grupos armados, incluyendo a las fuerzas militares tienen un interés en garantizar los derechos de estas poblaciones.

Por otra parte, la justificación de la guerra por parte de los sectores políticos hegemónicos en el país ha logrado instaurar una actitud pasiva y egoísta en la ciudadanía perteneciente a la metrópoli como esa gran ciudad en la que el conflicto armado se vive desde la distancia, lo cual ha llevado a la sociedad colombiana hacia una suerte de distinción de la violencia como algo que se puede llegar a justificar «mientras no comprometa nuestra propia existencia».

Las recientes masacres y actos de represión y violencia ejecutados por grupos armados ilegales, pero también por la Policía y el Ejército muestran que en efecto, el problema de la violencia en Colombia va mucho más allá de una cuestión de «derechas o izquierdas» sobre todo porque como sociedad hemos llegado a considerar que algunas vidas «tienen más derecho de ser vividas» y que por otra parte, algunas merecen ser sacrificadas.

Para los investigadores del Grupo de Memoria Histórica «el conflicto colombiano ha sido heterogéneo tanto a lo largo del tiempo como en la extensión del territorio. Así mismo lo han sido sus actores, sus víctimas y sus repertorios violentos».

Por otro lado, el GMH afirma:

Una guerra de la que se tiene noticia a través del lente de los medios de comunicación, que sufren otros y que permite a miles de personas vivir en la ilusión de que el país goza de democracia plena y prosperidad, a la vez que les impide entender la suma importancia de cada decisión, afirmación o negociación política para quienes la sufren. Quienes viven lejos de los campos donde se realizan las acciones de los armados ignoran que, por ejemplo, un acuerdo que pacte un cese al fuego representa para esos campesinos y campesinas la diferencia entre quedarse o huir, entre vivir o morir.

La cuestión fundamental radica en que como sociedad nos hemos dedicado a defender posiciones políticas y figuras de gobierno difusas que no representan realmente las demandas del pueblo, nos hemos olvidado de la población que yace en medio del conflicto, o del ciudadano que es amedrentado o asesinado por el Estado para legitimar y defender una institución o un partido político, nos hemos convertido en esclavos de nuestra propia lucha y hemos entrado en un juego discursivo.

Lo anterior, demuestra que en Colombia no es posible identificar a «los buenos» y «los malos» si tenemos en cuenta que el conflicto se encarga de alimentar el poder de cada uno de estos gobiernos privados, lo cual genera una imposibilidad del ejercicio de la democracia y evidencia una fragmentación territorial y política que obliga a estas poblaciones a actuar según las órdenes y las disposiciones del grupo armado o la empresa privada que gobierna y explota económicamente estas zonas del país.

En efecto, las emociones y el fanatismo político han logrado permear la capacidad crítica de la sociedad ante una política violenta que ha embargado la mentalidad del ciudadano común que se manifiesta apáticamente ante la barbarie y la muerte que viven estas poblaciones, pero que de ninguna manera logra penetrar las fibras y el pensamiento de una ciudadanía que normaliza y acepta la muerte del otro sin valorarlo como su semejante.

Fuente:

Grupo Memoria Histórica. GMH. (2013) ¡BASTA YA! Colombia: Memorias de guerra y dignidad. Bogotá: Imprenta Nacional.