Bombas estallan todos los días: Odebrecht, los cócteles de cianuro, el joven ajusticiado por la Policía en la comuna 13 de Medellín, la joven asesinada en Cali que fue encontrada amarrada a un tronco con alambre de púas, sin cabello, con las piernas fracturadas, sin huellas dactilares y sin un seno, los bonos de agua, la captura por corrupción del jefe de la unidad anticorrupción de la Fiscalía, la niña que según el Defensor del Pueblo fue raptada en Vigía del Fuerte y le cortaron la cabeza, le quitaron el corazón y le amputaron una extremidad, la caleta con armas, 260 millones de pesos y certificados electorales encontrados en la sede de una senadora electa, el desplome del puente Chirajara, el cartel de la toga, el cartel de la hemofilia, el cartel de los pañales, el cartel del cemento, el cartel de los carteles, y el líder social asesinado ayer y el que esperamos que asesinen hoy.

Son tantas que hay que clasificarlas. Son tantas que importan según quién las detona y a quiénes lesionan. Bombas estallan todos los días, pero un estruendo no nos deja escuchar el otro. Son tantas, que ahí está el ruido hecho música de fondo.

La mañana del jueves 17 estalló una camioneta gris en la escuela de Policía General Santander ubicada al sur de la capital política, económica y burocrática del país. 21 muertos, 68 heridos, estupor, hipótesis, rating televisivo, reconstrucciones policíacas del hecho, rechazo, hashtags, lágrimas reales y artificiales, duda, malos recuerdos y oportunismo fue el saldo.

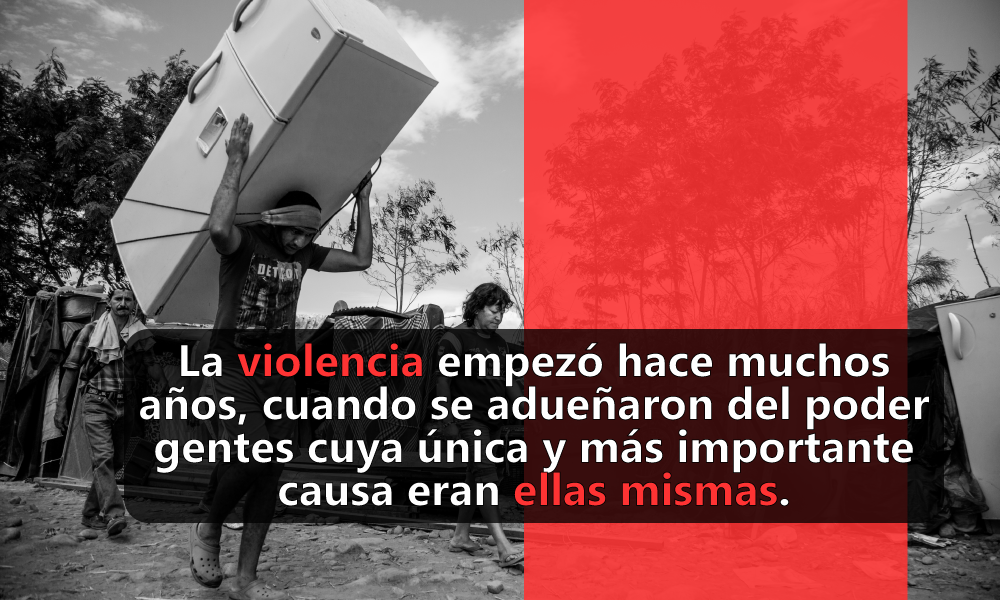

Quien crea que la violencia volvió a Colombia el jueves 17, nunca ha vivido en Colombia ni en este planeta. Todo empezó hace años, hace muchos años, cuando se adueñaron del poder gentes cuya única y más importante causa eran ellas mismas.

Nuestro país está hecho con iguales dosis de mediocridad y desprecio. El primer y más violento fue y es el Estado. Violencia es una camioneta bomba, pero también es hacer de los derechos un privilegio, también prometer lo que no se va cumplir. Violencia es no tener agua potable, es preocuparse porque si comes hoy no puedes comer mañana, es no poder ir a la Universidad o al colegio, es no tener dinero para entrar a las clases de violín o a la obra de teatro, es morir haciendo fila en un hospital o esperando en una cama el medicamento, es no tener casa y tampoco trabajo.

La exclusión, los privilegios, y la desigualdad son un criadero de frustrados y resentidos que hacen de la violencia su único proyecto de vida posible. El Estado hipócrita abandona. Deja que el bárbaro biológico que nos habita nos autodestruya. Nos obliga a luchar contra las desventajas, contra la geografía y contra nosotros mismos.

Cada muerto es un fracaso. Un paso atrás. El atentado contra la Escuela de Policía es una agresión al proceso de paz que trajo consigo los menores índices de muerte en décadas, y obligó a los medios a replantear sus titulares y sus agendas.

Es una mala noticia para el movimiento social que ese día estaba convocado a marchar contra la represión que ejerce el Gobierno a través del Esmad. Es una oportunidad para los que satanizan la protesta y el “derecho a no obedecer”, para los que querían cerrar cualquier canal de diálogo con el ELN, para los que acostumbran convertir la vida y la muerte ajena en capital político, para los convencidos de que la violencia es la única que puede acabar con la violencia.

Supongo lo que no debería suponer: ante una situación como la del jueves 17 lo más sensato —lo más prudente, lo más humano— sería agachar la cabeza, fruncir el ceño y guardar silencio. Pero sucede todo lo contrario. Para donde uno mire solo hay fango. Desconfianza. Verdades absolutas totalmente disimiles. Confusas investigaciones exprés. Estimaciones de a quién puede favorecerle los muertos. Pujas para que un muerto cope más titulares que el otro. Colombia vive en un estado de epilepsia, Colombia da vértigo, aquí llueve sobre mojado.

La nuestra todavía es una mentalidad “de cuartel y sacristía”. El acto del ELN despertó la furia y la indignación de la rancia clase política y su fanaticada, entre otras cosas, porque la Policía y las Fuerzas Armadas son la trinchera de quienes han saqueado el país. Pero no deberíamos limitarnos a contabilizar muertos. No se mata solo para matar. Terminar con esta condena de guerra requiere entender que la violencia es un dialecto que hemos traducido mal.

Bombas estallan todos los días. Son muchas para que sean demasiadas y suficientes. Demasiadas y suficientes para que sigamos tuteando a la muerte.

Fotografía cortesía de Pacifista.