La violencia en Colombia ha sido, desde los inicios del siglo XX, un cadáver insepulto, una especie de paradoja ante la inmensidad de las riquezas naturales de un territorio beneficiado por la geografía, o un hecho sistemático que ha buscado el sometimiento de la gran mayoría de los nacionales a un pequeño grupo de familias que maneja el 90 % de esas riquezas que es de todos los colombianos. Romper ese statu quo nos ha llevado al derramamiento de sangre, de enormes ríos de sangre que han teñido de rojo el paisaje de la historia nacional.

Esa violencia no nació el 9 de abril de 1948 cuando el centro de la capital de la República fue incinerado por las protestas de los ciudadanos ante el magnicidio de un gran hombre, un futuro presidente de Colombia. No. Esa violencia empezó a sembrarse 20 años antes, cuando ese mismo hombre aterrizó en la costa norte colombiana para investigar los pormenores de una matanza que se incorporó a la historia del país como la Masacre de las bananeras y que dio origen a episodios memorables de la literatura nacional.

Por eso, no deja de ser un triunfo de la razón cerrar un poco la puerta de ese episodio de sangre por el que tantas lágrimas se han derramado. No deja de ser beneficioso para el desarrollo del campo y del país en general el cese al fuego de los fusiles que causaron tantas muertes inútiles. No deja de ser un grito de emancipación cerrar, al menos con las FARC, un periodo que será recordado por la historia como el momento en que Colombia se jodió porque a algunos pocos, anclados en el ostracismo y los intereses particulares, les importó un carajo la suerte de muchos.

No creo que sea la hora de cantar victoria, pero sí de alegrarse por un paso tan importante en la búsqueda de la paz para un país que se deshace. Y lo digo porque aún falta mucho por recorrer en este camino pedregoso. El cese al fuego no es la paz, pero sí el pilar que nos servirá para su cimentación. Ya lo dijo el presidente Santos: esto apenas empieza. Y la lucha no solo va a darse en la construcción del sueño de hacer de Colombia un país mejor, sino en convencer a los incrédulos que es mucho más beneficioso para los nacionales una paz imperfecta que una guerra perfecta donde todos pongan su cuota de sangre y solo ganen aquellos que quieren hacer política sobre la tumba de campesinos y soldados.

Pedir a gritos el sometimiento de la guerrilla como única manera de llegar a la paz de esta nación es desconocer que si las FARC y ELN desaparecieran, y con ellas todos los focos guerrilleros que surgieron como espejo de la Revolución Cubana, Colombia seguiría siendo un país de mierda, con tanto o más pobres, y mucha más miseria, de la que hoy vemos por las calles de las ciudades.

De manera que creer, como creen muchos colombianos desconocedores del origen de esta cruenta guerra, que el exterminio de la guerrilla por la vía armada era la solución a los males del país, es, literalmente, mear fuera del tiesto. Ya se ha dicho muchas veces, pero no está de más recordarlo: las políticas que han afectado en los últimos 60 años el bienestar de los colombianos no fueron implementadas por Manuel Marulanda, ni por Gabino, ni por Carlos Pizarro, ni el Mono Jojoy, ni por ninguno de estos señores alzados en armas.

Fueron, no lo olvidemos, creadas por un Congreso de la República conformado en su mayoría por las élites de este país (ganaderos, terratenientes, comerciantes y empresarios) que les ha importado un bledo el sufrimiento de los de abajo, aquellos a los que cada cuatro años convocan para comprarles el voto y, una vez en el poder, ponerles la soga al cuello con decisiones que no solo afectan su bolsillo, sino que abren un poco más esa distancia que cada día crea abismos inconmensurables entre esa minoría que lo tiene todo y la inmensa mayoría que no tiene nada.

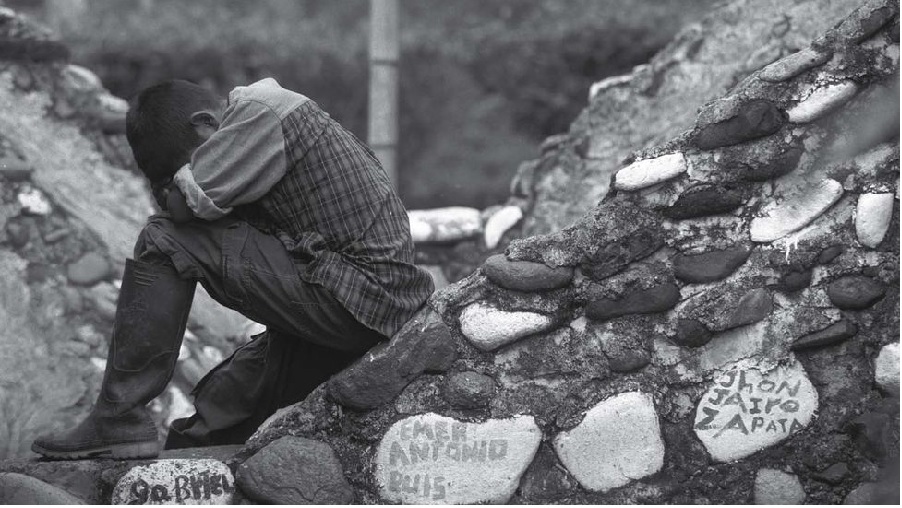

Fotografía de Jesús Abad Colorado

No creamos entonces que el Congreso es un recinto de hombres intachables y correctos, política y moralmente, sino de seres mezquinos que defienden sus propios intereses y los de aquellos que invirtieron su dinero para que alcanzaran una curul. No olvidemos, de igual manera, que entre 2002 y 2010 el paramilitarismo aportó el 70 % de los miembros de ese recinto, según lo expuso Salvatore Mancuso en varias de sus declaraciones desde su sitio de reclusión en Estados Unidos.

Por eso, no deja de ser un chiste oponerse a la llegada de algunos miembros de las FARC a ese recinto sagrado que de sagrado no tiene ni el tapete. Hoy, el 30 % de los integrantes de ese mismo Congreso son descendientes, parientes o cercanos de los mismos congresistas que fueron condenados por la justicia por su cercanía, o recibir ayuda, de los hombres de Carlos Castaño, Jorge 40 y otros sanguinarios jefes paramilitares. El Centro Democrático, que se opone fervientemente a esta posible realidad, parece haber olvidado que en el 2005 un grupo de paramilitares que negociaba su desmovilización con el gobierno del “gran colombiano” fue aplaudido a rabiar por ese 70 % de congresistas que representaba sus intereses en ese espacio de poder. Se ha olvida, igualmente, que solo el 1.2 % de los 33.000 paramilitares requeridos por la justicia respondieron por sus crímenes y que el 98. 8 % no pasó un solo día en la cárcel.

Decir entonces que es aterrador ver a los miembros de las FARC ocupar un escaño en el Congreso, no deja de ser una tormenta en un vaso de agua, una ingenuidad del tamaño del Cerro de Monserrate o, como dijo un amigo, “una hijueputada que aún no tiene definición en el diccionario de la Real Academia de la Lengua”.

El texto fue publicado originalmente en Semana.com y se republica con autorización expresa del autor.

Publicada el: 28 Jun de 2016