Oponerse a la terminación de la guerra es oponerse al desarrollo del país. Todo tiene un límite y Colombia ya tocó fondo. Lo tocó desde el momento en que empezaron a caer, abatidos por las balas de los sicarios, hombres ilustres que hoy hubieran aportado grandes soluciones a estos grandes problemas que nos afectan. La lista de estos crímenes, como sabemos, es larga. Tan larga como dolorosa y tan dolorosa como macabra. Aquí no podemos hablar de error porque las posiciones ideológicas nada tienen que ver con errores, pero sí con la manera como observamos y actuamos en el mundo.

En 1968, poco antes de cumplir 39 años, el gran Martin Luther King, Jr. fue baleado en Memphis, Tennessee. Su sueño, como lo manifestó en aquel recordado discurso en Washington D. C., era ponerle fin a la segregación racial y reivindicar los derechos civiles de una minoría étnica. Quienes ordenaron el crimen, seguramente pensaron que acabando con el hombre podían acabar con sus ideas, pero olvidaron que las ideas son aprueba de balas. King fue el autor de una frase que hoy puede ser aplicada a la historia nacional, pues estaba completamente convencido de que “para tener enemigos no hacía falta declarar una guerra, ya que solo bastaba con expresar lo que se piensa”.

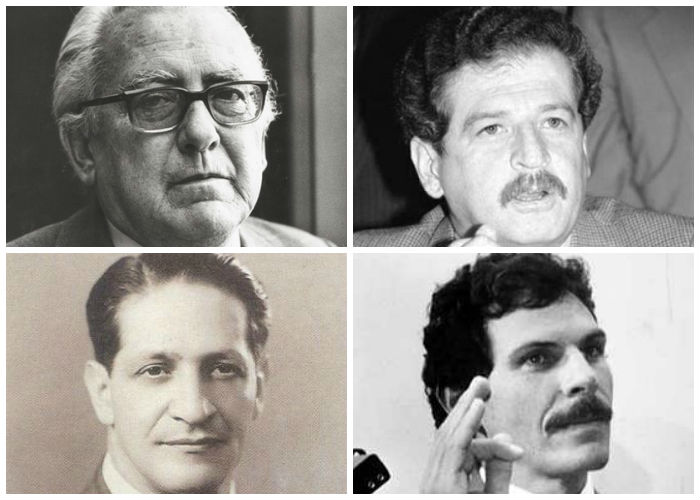

La larga historia de los magnicidios en Colombia se podría mirar a través de la lupa de esa célebre frase del líder negro estadounidense. Carlos Pizarro Leongómez, José Antequera, Manuel Cepeda, Luis Carlos Galán y hasta el excandidato presidencial Álvaro Gómez, entre otros, fueron asesinados por expresar abiertamente lo que pensaban. Oponerse a la ortodoxia en cualquiera de sus formas es, en realidad, remar contra la corriente. Más aún cuando lo que se expresa va en contravía de los intereses de unos pocos que, desde las sombras, luchan por mantener intacto el statu quo, el mismo que defendieron a sangre y fuego los españoles ante los movimientos de emancipación de América Latina.

Toda voz que se alza contra el establecimiento o la fauna política es, de alguna u otra manera, silenciada. No hay duda de que las ideas tienen la fuerza de mil bombas atómicas y un poder que no tienen las armas convencionales: no pueden ser destruidas por más que se insista en hacerlo.

Alguien las comparaba con ese fuego imperceptible a los ojos que permanece vivo bajo las cenizas después del incendio: si lo sopla, vuelve a iniciarse. De ahí que en Colombia, el establecimiento haya intentado, de todas las formas posibles, erradicar esos focos de protestas que, en el fondo, solo han exigido lo que yace establecido en la Constitución Política: sus derechos fundamentales como ciudadanos, que no son más que el acceso a la educación, la salud y al trabajo.

Los colombianos, como nos lo recordaba William Ospina en uno de sus numerosos ensayos, no han hecho otra cosa, a lo largo de la historia del país, que buscar las forma de reivindicar esos derechos, unos derechos que no se los inventó el Estado porque ya aparecen consignados, para bien de las sociedades del planeta, en la declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789.

Imagen cortesía de: las2orillas.co

Algo parecido nos recordaba también, hace varios años, el sociólogo y periodista Alfredo Molano: si el gobierno se hubiera concientizado de los profundos problemas que siempre han afectado al campo, lo más seguro es que el país se hubiera evitado una larga guerra de cincuenta años, invirtiendo solo el 1 % del presupuesto de entonces. Pero, contradiciendo la lógica de la paz, decidió invertir el 5 % del mismo presupuesto y armar un Ejército para borrar con fuego un incendio que el sistema, con su negligencia perenne, había iniciado.

El Estado y su dirigencia parecen haber olvidado que el meollo de la guerra es la pobreza y la enorme desigualdad entre los colombianos, que a la caza de las moscas no se puede llevar sal. Pero los intereses poco altruistas de una minoría que vería afectado su patrimonio, creyó, como los que asesinaron a Martin Luther King, que acabando con el hombre mataban igualmente sus ideas. El disparo, como sabemos, les salió por la culata, y lo que pensaban erradicar en pocas semanas, terminó convirtiéndoseles en un infierno de cincuenta años que ha dejado una larga lista de cadáveres, familias destrozadas, niños y mujeres mutilados y un puñado de grandes hombres convertidos en mártires.

Cuando un grupo de agentes del Estado, en complicidad con peligrosos narcotraficantes, bandas delincuencias y políticos corruptos tomaron la decisión de sacar de la contienda pública a extraordinarios hombres de la talla de Bernardo Jaramillo o José Antequera, seguramente pensaron que estaban cumpliendo con una labor patriótica. Seguramente pensaron que pararían, con el empleo de la barbarie, con unas ideas que ni Jaramillo ni Antequera se las inventaron. Y no se las inventaron porque la justicia social y los derechos de los pueblos están en el mapa genético de la democracia. Lo único que hicieron estos señores fue alzar su voz para recordarnos que los derechos de las sociedades son inquebrantables. Y eso les costó la vida, como le costó también la de Martin Luther King.

El autor de este texto ha autorizado su publicación en ConlaOrejaRoja.com, Texto original en Semana.com

Que la izquierda es la peor enfermedad que le puede llegar a un país que quiere libertad y democracia